저자는 다윈의 ‘적자생존’ 개념을 많은 사람들이 그간 오해하여 '적자'라는 개념을 '신체적 적자'와 동의어로 간주했다고 한다. 그리고 지난 150년간 이 잘못된 해석이 사회운동, 기업의 구조조정, 자유시장에 대한 맹신의 바탕이 되어왔으며, 정부 무용론의 근거로, 타 인구 집단을 열등하다고 평가하는 근거로, 또 그런 평가가 야기하는 결과의 참혹함을 정당화하는 근거로 이용되어 왔다고 한다. 사실은 다윈은 자연에서 친절과 협력을 끊임없이 관찰하며 깊은 인상을 받았으며, "자상한 구성원들이 가장 많은 공동체가 가장 번성하여 가장 많은 수의 후손을 남겼다"고 썼다.

저자는 수백만 년 전 떠다니는 박테리아에 불과했던 미토콘드리아가 세포와의 협력을 통해 동물의 몸에 힘을 공급하는 배터리로 살아남게 된 과정을 설명하면서 협력이 아주 오래된 생존 전략임을 설명한다. 이를 인간에 적용해보면 호모 사피엔스가 호모 에렉투스와 네안데르탈인을 제치고 어떻게 진화에 성공하여 살아남았는지를 설명할 수 있다. 다른 인간 종이 멸종하는 와중에 호모 사피엔스를 번성하게 한 것은 초강력 인지능력으로, 바로 협력적 의사소통 능력인 친화력이다. 일례로 우리와 침팬지가 수많은 유사성을 보임에도 불구하고 결국 다른 이유는, 침팬지가 하나의 공동 목표를 이루기 위한 의도록 의사소통을 하기 힘들어한다는 점이다.

친화력은 '자기가축화'를 통해 진화한다고 한다. 가축화는 지능을 쇠퇴시키지 않으면서 타인과 협력하고 소통하는 능력을 향상시킨다. 가축화된 종과, 이들과 조상은 같지만 야생으로 남아 있는 더 공격적인 종은 뇌와 신체가 다르게 발달한다. 놀이처럼 사회적 유대를 도모하는 행동의 경우, 야생의 친척 종보다 가축화된 종에게 더 이른 시기에 나타나고 더 오래, 대개는 성인 또는 성체가 될 때까지 유지된다.

호모 사피엔스는 네안데르탈인처럼 10명에서 15명 정도의 작은 무리로 살다가 친화력이 높아지면서 100명이 넘는 큰 규모의 무리로 전환되었다. 뇌가 더 크지 않더라도, 협력을 잘하는 더 큰 규모의 호모 사피엔스 무리가 다른 사람 종 무리를 쉽게 이길 수 있었다. 타인에 대한 감수성을 가진 우리 종은 갈수록 복잡한 방법으로 협력하고 소통했고 이로써 문화적 역량도 새로운 경지로 나아갈 수 있었다. 자기가축화 가설을 단순히 또 하나의 창조론에 불과하다고 볼 수는 없다. 이는 우리와 다른 사람을 인간 이하로 취급하는 우리 종의 경향을 극복하는 데 도움이 될 만한 진정한 해법으로 고려해볼 강력한 도구다. 또 이것은 우리 종이 살아남고 진화하기 위해서는 우리의 정의를 확장하지 않으면 안 된다는, 반드시 기억해야 하는 경고다.

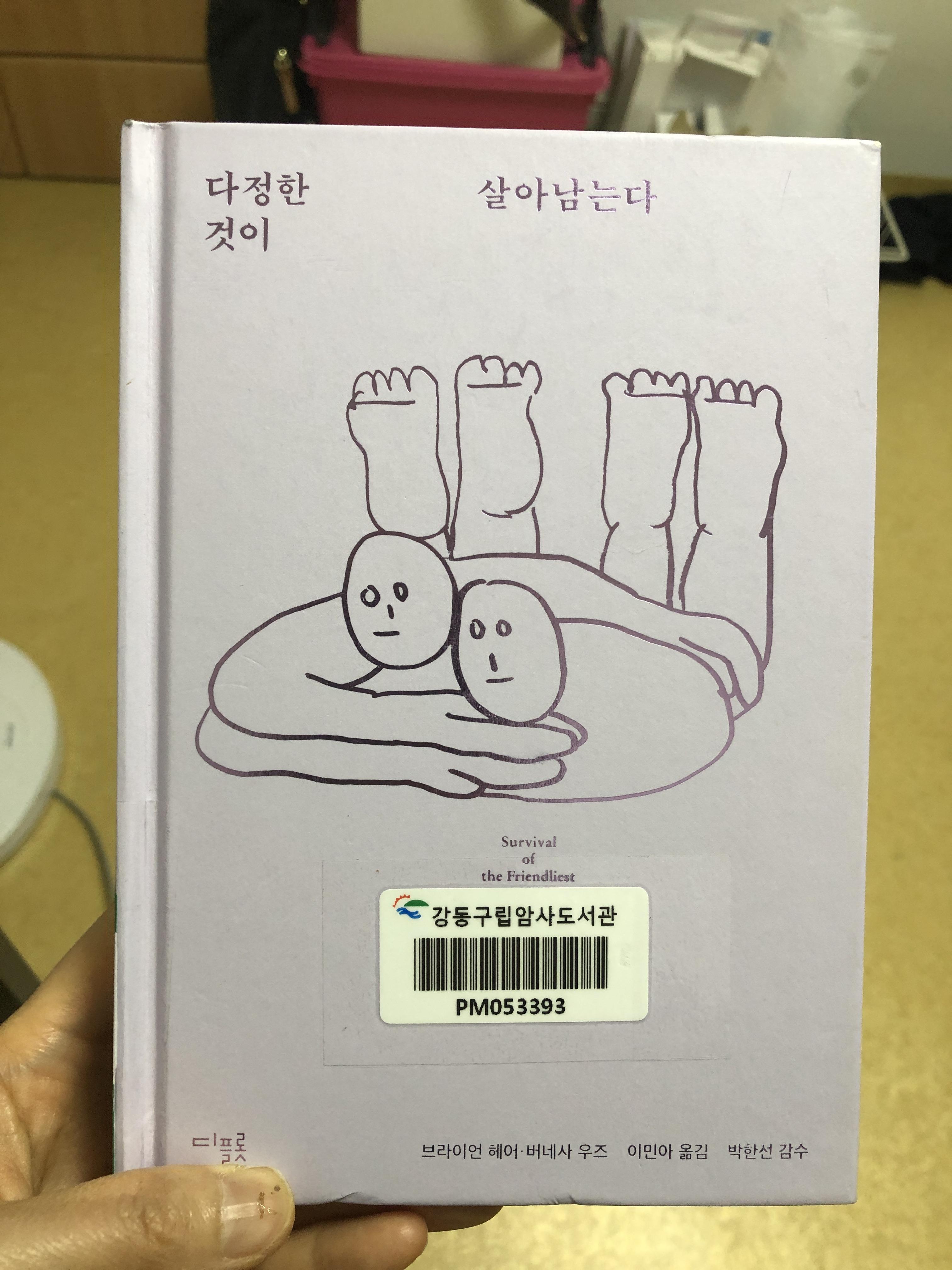

[자기가축화가 일어나는 과정 (p. 78~79)]

|

|

'순전히 재미로 읽는 책' 카테고리의 다른 글

| [걱정 말아요, 제가 듣고 있어요] 20년차 114 상담사의 이야기 (0) | 2022.04.19 |

|---|---|

| [그럼에도 여기에서] 앞으로가 더 기대되는 만화 작가를 발견했다 (0) | 2022.04.14 |

| [연적] 불편한 동행의 시작과 끝 (0) | 2022.03.19 |

| [모두를 위한 허리 교과서] 허리를 지키자 (0) | 2022.03.15 |

| [불편한 편의점] 가족을 대하는 법 (0) | 2022.03.12 |

쿠팡 파트너스 활동을 통해 일정액의 수수료를 제공받을 수 있음